総合害虫獣防除サービス(一部抜粋)

大切な住まいをボロボロに食い荒らしてしまう恐ろしいシロアリの被害を拡大させないためにも、有資格防除士にご相談ください。大切な建物をシロアリ被害からお守りいたします。

◆白アリは、アリとは違いゴキブリに近縁の昆虫で、昆虫学的にはシロアリ目を構成しています。日本にはおよそ22種の白ありが生息しており、その中でも特に被害の猛威を振るう代表種として、イエシロアリ、ヤマトシロアリ、ダイコクシロアリなどが挙げられます。またここ近年は外来種であるアメリカカンザイシロアリ等も日本各地で発見され問題視されています。

シロアリとクロアリとの主な違い

≪群飛時期≫(羽アリの時期)

シロアリ(ヤマトシロアリ)は4月下旬~5月下旬の昼間に、クロアリは6月~8月の夕方から夜間にかけて飛び立つことが多いです。

≪触覚≫

シロアリはまっすぐに伸び数珠状で、クロアリはくの字型です。

≪胴体≫

シロアリはくびれが無く寸胴型で、クロアリはくびれています。

≪羽の形≫

シロアリは前翅後翅に同じ大きさで、クロアリは前翅の方が後翅より大きいです。

≪羽色≫

シロアリは灰色で、クロアリは透明です。

シロアリの生態及び代表種

➢シロアリはコロニーと呼ばれる社会生活を営み、王と女王、職アリ(働きアリ)、兵アリなどで分業しています。新しい王と女王は羽アリとなって巣から多数飛び立ち、その後羽を落とし、つがいとなり更なる営巣を始めます。

≪ヤマトシロアリ≫

ヤマトシロアリは頭部がほぼ円筒形で体長の約1/2の長さで乳白色の液は出しません。

≪イエシロアリ≫

イエシロアリの頭部は卵形で体長の約1/3の長さで、敵虫に触れると頭部先端から乳白色の液(防御物質)を出します。

≪アメリカカンザイシロアリ≫

アメリカカンザイシロアリの頭部はヤマトシロアリに似ていますが、体長が約2倍ほどあり、頭部が体長の約1/3の長さです。触角の基部から3番目の環節が長大で乳白色の液は出しません。

≪ダイコクシロアリ≫

ダイコクシロアリの頭部は前面が裁断状で、体長の約1/4の長さで乳白色の液は出しません。

生息及び被害

➢シロアリは木造建築物の最大の害虫として知られていますが、その他にも本・畳・コンクリート・プラスチック・金属まで加害します。また室内配線も浸触するので、断線や漏電などにより火災を引き起こす原因にもなります。

【生息場所】

- 一般的に地中やエサとなる木材などに営巣し、多湿で暗く空気の触れないところを好みます。また一年を通して活動します。

【被害例】

- 建築物の材木となる土台、軸組、柱、天井裏までその被害は凄まじい勢いで拡がっていきます。特に湿度の高い場所の木部や家具類などにも被害は及びます。

主な施工内容

➢バリア型システム(薬剤使用を主体とした一般的な工法)

- しろありの被害や生息が確認されている建築物向きです

- 進入口・通路等の確保

床下へ入る点検口などの養生等をします。 - 木部処理

木部内部に薬剤を注入させ、土台や束柱などに薬剤処理を行ないます。 - 土壌処理

床下の土壌部分に、薬剤散布します。

- 床上・外壁等処理

必要に応じて、壁面や浴室などに小さな孔をあけ薬剤を注入します。 - 清掃・片付け

養生等の撤去や進入口の復元、清掃などを行い作業は終了となります。 - その後、保証期間中は定期点検サービスなどに移行いたします。

- ※基本的に5年間は保証が付きます。

➢ベイト型システム(薬剤に頼らないエコ型工法)

- アレルギー体質の方や小さなお子様のいる建築物向きです

- ステーションの設置

現場状況などを加味し建物の周辺にセットします。 - モニタリング

ステーションに収めた餌木を定期的に点検してシロアリの有無を調査します。 - ペイティング

シロアリの存在を確認したらベイト材(毒餌材)と置き換えベイト材の消費が見られなくなるまで設置します。 - モニタリング継続

その後、一定期間シロアリの活動が認められない事を確認しながら再発防止に向け継続したモニタリングをしていきます。

【ベイトシステムの特徴】

- シロアリの習性を利用し、巣ごと退治します。

- 薬剤の散布・塗布に頼りません。

- 巣の根絶後も定期的に点検を続け再侵入を防ぎます。

- ご家族やペット、周辺環境にも安全です。

- 施工時に気になる臭いがありません。

- 施工時に大切な住まいを傷つけません。

【デメリット】

- 駆除までに多少とも時間がかかるため、被害住宅には適しません。

- 維持、管理、保守(定期モニタリング)を必要とするため長期的には高価となります。

- 契約期間のみの保証になります。

➢オプション工事

●当社では小規模改修にも対応しています。防除作業前に必要な工事から土台、柱、壁の中、屋根裏などの被害補修・修復までお気軽にご相談ください●

- 床下点検口設置

シロアリ防除工事など必要に応じて床下へ作業員が入り込む為に点検口が必要な場合がございます。 - 床下収納庫設置

シロアリ防除工事などで必要な床下点検口と収納庫の兼用タイプにする事も可能です。 - 天井点検口設置

シロアリ防除工事など必要に応じて天井裏にて作業員が作業を行なう為に点検口が必要な場合がございます。 - その他、付帯工事

■保証内容(主にバリア型システム)

≪5つの安心保証でお応えいたします≫

- ❶長期保証

- 5ヵ年長期保証

- ❷再施工保証

- 保証期間内に万一シロアリの発生が確認された場合、原則無料にて処理いたします。

- ❸安心価格

- お見積や施工への疑問、不安に対し丁寧にご説明いたします。お気軽にお尋ねください。

- ❹高品質施工

- プロのスタッフ(日本しろあり対策協会認定防除士、検査士)が対応いたします。また、お子様やご高齢の方、ペット等にもより配慮された薬剤もご用意しておりますので安心・安全です。

- ❺定期点検

- 保証期間内に定期的な点検をいたします。

- 実際にご注文頂いた条件等により施工、保証、定期点検、再処理など夫々の内容は異なりますので、予めご留意ください。詳細につきましては予めご確認ください。

日本には53種のゴキブリ類が分布・生息しています。屋内害虫としては、主にチャバネゴキブリ科とゴキブリ科に属する種類です。

ゴキブリは不快感や悪臭をはじめ、食中毒菌や伝染病原菌等を媒介する危険な害虫です。

◆ゴキブリ類は、食中毒菌をはじめ各種病原菌を体表や脚、排泄物などを通じて伝播すると言われ食品への混入事故、アレルギー喘息等の原因にもなる事があります。(ゴキブリ等の死骸や糞は"アレルゲン"の元でもあるため)また、電気系統などに侵入し故障などを引き起こす原因にもなります。こうした二次的被害を減らすためにも早期発見、早期駆除がとても重要です!

ゴキブリの代表種・生態

≪クロゴキブリ≫

体長3.5cm

黒色の大型種で飛行も可能です。特に春から秋、灯火を目指し屋内に侵入します。屋内外両方で生活します。

≪チャバネゴキブリ≫

体長1.5cm

茶色の小型種で乾燥に強く繁殖力が特にあります。暖かい場所を好み、屋内の冷蔵庫の裏や流し台の裏、食器棚等で活発に繁殖します。

≪ワモンゴキブリ≫

体長3.5cm

茶褐色の大型種で特に水周りを好みます。湿潤した場所を好み、下水枡や排水口に潜み、夜間に台所などに現れます。

潜伏場所

➢ゴキブリは、下記のような場所を好んで生活しています。

❶暖かい場所

❷暗い場所

❸エサに近い場所

❹湿気のある場所

❺狭いすき間

主な被害例

- かじられる被害

- 食品以外にも壁紙の糊や書籍などもかじります。

- 電気器具のトラブル

- 小さな虫体がショートの原因になります。

- 糞尿の被害や悪臭

- 至る所に集まって糞をします。

- 不潔な菌の媒介者・運搬者

- 夜間に台所のまな板や食器の上を這いまわります。

- アレルゲンの原因

- アレルギー喘息等の原因にもなる場合がございます。

- 食品への被害

- 小虫体が食品などへの異物混入

- 食材や調味料や弁当箱、ポットの中にも侵入します。

- サルモネラ菌やO-157などの病原菌を媒介します。

- 発生による不快感を感じます。

施工内容(一例)

💡ご要望や被害状況等にあわせて計画及び対策をしていきます

≪従来型薬剤施工処理≫

- 事前調査

- 事前調査等に基づき散布剤等施工

- 定期点検

- 必要適時散布等再処理

- 事後確認

≪維持管理型システム≫

- 事前調査

- トラップ及び防除資材等設置処理

- 事前調査等に基づきベイト剤等施工

- 定期点検(補充・交換・回収等)

- 必要適時ベイト等再処理

- 事後確認

トコジラミ類はカメムシ目トコジラミ科Cimicidaeに属する昆虫の総称で、別名ナンキンムシ(南京虫)とも呼ばれています。 近年、再び被害が拡大してきています。被害状況等を総合的に判断し、安全にそして効果的にプロが即行解決いたします。

◆トコジラミは戦後の日本で大流行し、その後一時絶滅したといわれていましたが、 昨今の頻繁な荷物等の輸出入や人などの往来及び薬剤耐性などが原因とされ、再び被害が増えている状態です。

トコジラミを万が一みかけたら、被害拡大を防止する為にも"早期駆除"がとても重要です。

トコジラミの生態及び被害

【体長】

- 成虫は5~8mmで、一般に茶褐色・腹部は円形状で扁平をしています。吸血すると濃褐色になり膨れあがります。

【生態形態】

- 卵~幼虫~成虫へと経過する「不完全変態」の昆虫となります。

- ※シラミという名前がついていますが、"シラミ目"ではなく"カメムシ目"に属する昆虫です。

- ※生息環境等にもよりますが、産卵数は1日に5~6個程になり、生涯に200~500個も産卵します。

【人的被害】

- 主に夜間に生息箇所から這い出て、人や動物に吸血します。

- 刺されると激しい痒痛(かゆみ)を伴い、 時には蕁麻疹や発熱を引き起こす場合もあります。

- 刺咬痕の治癒には時間を要し、刺咬の痕もなかなか消えません。

- ※但し、個人差はあります。

【経済的被害・損失】

- 生息箇所及びその付近への汚れ・傷・劣化などの損害。

- ホテル・旅館等宿泊・滞在型の施設では、より深刻な経済的被害も問題となっています。

- 宿泊者(滞在者)がトコジラミ被害を発症することで営業停止になるケースも起きており、施設等のイメージダウンによる損害は図り知れません。

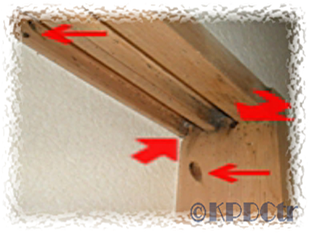

トコジラミ被害例

➢トコジラミは、ありとあらゆる隙間を好み、その隙間周辺に糞などの証跡を残します。

掲載写真のように多数の黒い点及び塊が付着していたらトコジラミが生息している可能性が考えられます。

被害の拡大を防止する為にも、早期発見・早期駆除がとても大切です。

施工内容(一例)

💡ご要望や被害状況等にあわせて計画及び対策をしていきます

≪トコジラミ駆除システム≫

- 被害調査

- トラップ及び防除資材等設置処理

- 薬剤施工処理

- 高温熱処理

- 定期点検(補充・交換・回収等)

- 薬剤施工等再処理

- 侵入口穴埋、封鎖

- 事後確認

ダニ、ノミは多くの種類があり、室内での吸血タイプやアレルギー喘息・湿疹誘発タイプ、また野外などで刺され重症化を起こすタイプもございます。

◆被害状況を総合的にみて、迅速・効果的にダニ被害、ノミ被害を抑えていきます。

ダニの生態及び代表種

➢ダニ類は、ごく普通に色々な所で生息していますが、アレルギーの原因になったり、刺されたりもする事で痒みや感染症をもたらします。

≪イエダニ≫

体長0.5mm

吸血性のダニです。ネズミ等に寄生します。 ネズミなどの侵入と共に人を刺す被害が始まります。

≪ツメダニ≫

体長0.8mm

吸血性のダニです。他種のダニも捕食し、他種のダニが増えると同時に発生します。

≪ヒョウヒダニ≫

体長0.4mm

吸血性の無いダニですが、アレルゲンとなり、アトピー性皮膚炎や鼻炎、気管支喘息などのアレルギー性疾患を生じさせます。室内で最も普通に検出されるダニ類です。人の垢やフケ、室内の塵や埃の中などで生息しています。

≪コナダニ≫

体長0.4mm

吸血性の無いダニですが、アレルゲンとなり家屋内でも多く見られるダニとなります。人のフケやアカを栄養源とします。

生息及び被害

【繁殖場所】

- エサのあるところ

- 人のフケやアカ、塵や埃などの有機物等や人・動物の血液、カビ、他種のダニ等を栄養源とします。

- 高温多湿

- ダニは高温多湿を好みます。最近では高気密・高断熱の住宅が多くなった環境の変化により、1年を通しダニの繁殖するケースが増えています。

【被害例】

- 吸血による被害

- 吸血されるとしつこい痒みや腫れが生じます。

- アレルギーの誘発

- 体質により虫体を吸い込む事で身体に痒みや腫れが生じます。

- ※被害部位や症状は人により様々ですので、前提として医師の診断が必要になりますが、例えば鼻炎・喘息・アトピー性皮膚炎・結膜炎などが症状として現れ、しばらく痒みが続いたり、時には痕が残る場合もあります。

施工内容(一例)

💡ご要望や被害状況等にあわせて計画及び対策をしていきます

≪ダニ駆除システム≫

- 被害調査

- 薬剤施工処理

- 高温熱処理

- 防除資材等設置処理

- 定期点検

- 必要適時防除作業等再処理

- エサ・死骸等の清掃除去

- 事後確認

≪ネコノミ≫

体長1~3.5mm

吸血性です。飢餓に強く周年活動します。ネコに限らず人間や他の動物の体に取り付き吸血します。

≪イヌノミ≫

体長2~4mm

吸血性です。ネコノミとは頭部前縁が強く丸い点で異なります。 幼虫は犬小屋の中やゴミの中に生息しており、イヌのほか多くの哺乳類、人を吸血します。

生息及び被害

【繁殖場所】

- エサのあるところ

- ゴミなどの有機物などや人・動物の血液等を栄養源とします。

- 動物の巣や寝床で発生し寄生の巣内のゴミの中などで生息しています。

【被害例】

- 吸血による被害

- 成虫は雌雄共に吸血し痒みが残り、数日間続く場合もあります。

- 大量発生などにより不快感や精神的な被害などが生じます。

- ※高気密・高断熱の住宅が多くなった環境の変化により、1年を通しノミの繁殖するケースが増えています。

施工内容(一例)

💡ご要望や被害状況等にあわせて計画及び対策をしていきます

≪ノミ駆除システム≫

- 被害調査

- 薬剤施工処理

- 高温熱処理

- 防除資材等設置処理

- 定期点検

- 必要適時防除作業等再処理

- ゴミや埃等の清掃除去・事後確認

ドブネズミ駆除、クマネズミ駆除、ハツカネズミ駆除等の家ねずみ予防駆除対策として、進入経路の調査から経路遮断工事まで鼠の出現場所や周辺環境に合わせたねずみの駆除処理及びねずみの総合的防除管理を行います。

◆「鼠」を見かけたら、早期の対策がとても重要です。

ネズミは人獣共通感染症及び各種病原体等を保有しているとても危険な害獣の一つです。

感染症等では一般的に、レプトスピラ症や鼠咬症などが幅広く知られていますが、他にもネズミは多くの病原菌を保有しているので十分な注意が必要です。

ネズミ媒介感染症被害(一部抜粋)

➣レプトスピラ感染症

●病原性レプトスピラ(ワイル病、秋やみなどに代表されるレプトスピラ症)を保菌しています。それは鼠などの腎臓に保菌されており、排泄物(尿中)により排菌されます。

保菌動物として齧歯類をはじめ多くの野生動物や家畜などが挙げられており、人はこの保菌動物の尿などにより汚染された水や土壌あるいは直接的な接触によって皮膚から経皮的に感染します。

また、汚染された水や食物の飲食による口からの経口感染の報告もあります。

➣鼠咬症スピロヘータ

●特にネズミに咬まれることで発症する感染症で、病原体はモニリホルム連鎖桿菌と鼠咬症スピリルムという2種類存在する細菌であることが知られています。

モリニホルム連鎖桿菌による鼠咬症は、ネズミ以外にもラットやリスあるいはこれらの齧歯類を補食するイヌやネコ、イタチなどに咬まれて発症することもあります。

鼠咬症スピリルムによる鼠咬症は、ほとんどがラットを原因にしていますが、ごく稀に汚染された水やミルク等の飲料水を介した感染も知られています。

ネズミによる経済・物理的被害

➣ねずみ等は電線や配線、通信回線、インターネット回線等を含めガス管なども齧り漏電や火災、ガス爆発等の原因にもなり、近年社会問題として取り扱われている状況です。

また、昨今の住宅事情も相俟って建物の密閉状態等からネズミなどが原因のひとつにもなる各種病原菌ウイルスなどの住宅内蔓延による人体への悪影響及び体調不良の誘発(アレルギー反応を起こすなど)も生じます。

その他、ハエなどの大量発生や糞尿類による悪臭被害、或いはネズミに多く共生しているとされる各種寄生害虫(特にダニ類やノミ類等)及び病原微生物や感染症等による人体への二次的被害までも懸念され、現実に問題視されております。

上記のことからも、“被害の早期発見・早期駆除”がとても重要になります。

施工内容(一例)

💡ご要望や被害状況等にあわせて計画及び対策をしていきます

≪ネズミ駆除システム≫

- 被害調査

- 殺鼠又は追出し処理・薬剤等施工処理

- トラップ及び防除資材等設置処理

- 定期点検(補充・交換・回収等)

- 必要適時防除作業等再処理

- 忌避処理

- 侵入口穴埋・封鎖

- 事後確認

毎年【はち】により命を落とす人がいるのは事実です。その為、ハチに対しての迅速な対応・知識・解決が求められています。私たちは各種蜂の駆除を始め蜂の巣駆除及び防除対策など、他で断られた案件にもプロフェッショナルチームが対応いたします!!

◆ハチや蜂の巣を見かけても、むやみに近寄らないことが最も重要な防衛策の1つです。ハチに刺されることにより重症化したり亡くなられることもしばしばあります。ハチやハチの巣を見かけてもむやみに近づかず、ハチ駆除専門会社など然るべき所にご相談しましょう。

ハチの種類

➣一言に「ハチ」といっても世界には多種多様な蜂が存在します。人間にまで被害が及ばないハチもいます。

日本で身近で危険な「ハチ」と言えば、スズメバチ、アシナガバチ、ミツバチ、クマバチなどがまず挙げられるでしょう。

特に、スズメバチ科のキイロスズメバチは日本全国に分布し一般的に見られ、また凶暴性も兼ね備えたハチの種類の1つです。

➣スズメバチ属に属する昆虫としては現在7種が知られており、特にキイロスズメバチやオオスズメバチによる被害は都市部においても多く見られる様になりました。

それ以外にも危険な蜂は多数存在するので十分な注意が必要とされています。

特に、刺された回数が二回目以降になると、(勿論一回目でも可能性は十分にありますが)ショック症状いわゆる“急性アレルギー反応・アナフィラキシーショック”をより一層起こし易く、最悪の場合死に至る事もありますので最大の注意が必要です。

施工内容(一例)

💡ご要望や被害状況等にあわせて計画及び対策をしていきます

≪ハチ駆除システム≫

- 被害調査

- ハチ駆除並びに巣の除去

- 戻りバチ等対策・侵入口穴埋・封鎖

- 定期点検

- 必要適時防除作業等再処理

|上記害虫種含め、その他取扱害虫種一覧|(順不同)

アリ・羽アリ駆除(クロアリ駆除、アカアリ駆除、イエヒメアリ駆除、アミメアリ駆除、アルゼンチンアリ駆除など)、家ねずみ駆除(クマネズミ駆除、ドブネズミ駆除、ハツカネズミ駆除、スーパーラット駆除など)、 蜂駆除(スズメバチ駆除、アシナガバチ駆除、ミツバチ駆除、クマバチ駆除など)、

アリ・羽アリ駆除(クロアリ駆除、アカアリ駆除、イエヒメアリ駆除、アミメアリ駆除、アルゼンチンアリ駆除など)、家ねずみ駆除(クマネズミ駆除、ドブネズミ駆除、ハツカネズミ駆除、スーパーラット駆除など)、 蜂駆除(スズメバチ駆除、アシナガバチ駆除、ミツバチ駆除、クマバチ駆除など)、 トコジラミ駆除(南京虫駆除・ナンキンムシ駆除)、ダニ駆除(ヒョウヒダニ駆除、イエダニ駆除、ツメダニ駆除、コナダニ駆除、マダニ駆除、ハダニ駆除、タカラダニ駆除など)、ノミ駆除(ネコノミ駆除、イヌノミ駆除など)、シラミ駆除、キクイムシ駆除、チャタテムシ駆除、シバンムシ駆除、セイヨウシミ駆除、

トコジラミ駆除(南京虫駆除・ナンキンムシ駆除)、ダニ駆除(ヒョウヒダニ駆除、イエダニ駆除、ツメダニ駆除、コナダニ駆除、マダニ駆除、ハダニ駆除、タカラダニ駆除など)、ノミ駆除(ネコノミ駆除、イヌノミ駆除など)、シラミ駆除、キクイムシ駆除、チャタテムシ駆除、シバンムシ駆除、セイヨウシミ駆除、 毛虫駆除(チャドクガ駆除、ドクガ駆除、イラガ駆除、アメリカシロヒトリ駆除、蛾の駆除など)、ムカデ駆除、ヤスデ駆除、クモ駆除(セアカゴケグモ駆除など)、ハエ駆除(イエバエ駆除、ニクバエ駆除、コバエ駆除、チョウバエ駆除、ウジ虫駆除など)、蚊駆除(アカイエカ駆除、ヒトスジシマカ駆除、チカイエカ駆除など)、カメムシ駆除、コクゾウムシ駆除、ハムシ駆除、コガネムシ駆除、その他衛生害虫防除、不快害虫防除、小動物対策

毛虫駆除(チャドクガ駆除、ドクガ駆除、イラガ駆除、アメリカシロヒトリ駆除、蛾の駆除など)、ムカデ駆除、ヤスデ駆除、クモ駆除(セアカゴケグモ駆除など)、ハエ駆除(イエバエ駆除、ニクバエ駆除、コバエ駆除、チョウバエ駆除、ウジ虫駆除など)、蚊駆除(アカイエカ駆除、ヒトスジシマカ駆除、チカイエカ駆除など)、カメムシ駆除、コクゾウムシ駆除、ハムシ駆除、コガネムシ駆除、その他衛生害虫防除、不快害虫防除、小動物対策